引導流程解析共分成三個部分,分別是linux引導流程、linux運行級別��、linux啟動服務管理。下面一個一個來:

上

上

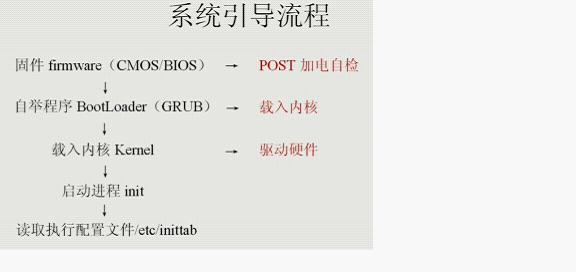

上圖就是系統引導流程的流程圖,我們一個部分一個部分來分別介紹:

一��、固件:電腦按下電源以后�����,首先都是加載固件,叫做firmwall,PC上面應用最多的就是CMOS/BIOS(CMOS是固化在硬件上的那段程序,BIOS是基于這個程序的圖形化管理界面)�����,它既不是硬件也不是軟件��,它主要的功能是在硬件層面進行加電自檢(通常是檢查線連上沒��,硬件可以識別沒)。在SUN的系統里不叫cmos而叫prom����,也不叫bios而叫openbooter�����,所以名字雖然不同但是原理是差不多的,要學習這些固件��,在購買服務器的時候�����,會有操作手冊��,上面會有各種命令的解釋。固件設置里面只講一點就是硬件時鐘和軟件時鐘的設置(hwclock與date)����。

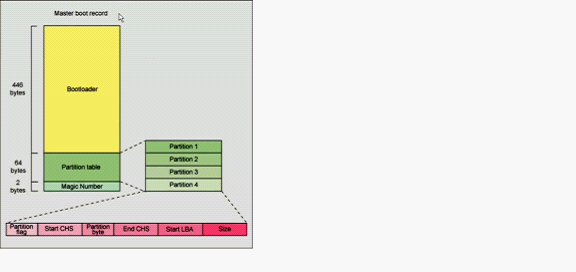

二����、自居程序:在進行完加電自檢����,電腦會開始讀硬盤��,首先讀的是MBR(master boot recorder)主引導記錄����,主引導記錄在0柱面0磁頭1扇區的位置�����。主引導記錄分3個部分:自居程序bootloader,磁盤分區表Partition table,結束標志字magic number����。

自居程序在所有的操作系統里面都有��,在linux自居程序中廣泛應用的是grub(windows的自居程序在C盤可以查看到����,NTloader)�����。那自居程序grub有什么用呢��?它最重要的作用就是載入內核�����。其實內核在/boot文件夾是可以查看到的,內核其實是一個可執行文件而不是一堆文件��。一堆文件的那個是內核的源代碼文件而不是可以使用的內核程序��。內核的版本號和名字等配置信息可以在/etc/grab.conf配置文件查看�����,該配置文件具體的內容將在后續中詳細剖析��。

三�����、載入內核:在載入內核以后,工作就交給了內核��。內核在引導期間��,其實最主要只做兩個事情:1.首先是驅動硬件����,所謂驅動就是使系統認識硬件�����,并調用硬件�����。一個系統最龐大的部分就是驅動,通常根據需要對驅動進行裁剪����,就成了裁決系統��。2然后就是啟動一個進程,叫做init進程�����。它應該是系統存在的第一個進程��。

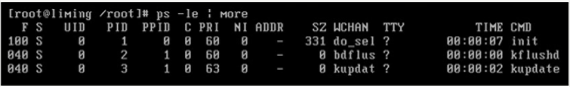

四、啟動進程init:該進程的的PID(進程ID)恒為1��,一般情況下PID是隨即分配的�����,但是init進程是固定的�����。PPID稱為父進程ID,可以看出init進程的父進程的PID為0�����,其實PID為0的進程是內核調度器(kernel scheduler)它負責對進程進行調度�����,即CPU時間片的分配�����。

在父子進程關系中,按道理父進程死了����,子進程必須死��。但是有時候父進程死了����,但是子進程因為某種特殊情況并沒有死�����,這樣子進程就成了孤兒進程,linux檢查到孤兒進程�����,會把該孤兒進程的PPID變成1����。另外一種情況,就是子進程死了��,父進程不知道�����,導致子進程變成僵尸進程����。

五����、讀取配置文件inittab:在啟動進程init以后,就會讀取/etc/inittab配置文件。使用more /etc/inittab打開inittab文件��,首先看到的是關于系統運行級別的信息�����。

Linux運行級別(runlevel)一共有7種:

0halt(關機)

1.Singgle user mode(但用戶��,類似windows的安全模式)

2.Multiuser(沒有NFS網絡文件共享服務的多用戶模式��,命令行)

3.Full multiuer mode(和3一樣��,多加了NFS)

4.Unuerd(還未使用)

5.X11(默認使用,圖形界面)

6.Reboot(重啟)

如上所述默認的一般是5.通過命令runlevel可以查看當前運行級別��。通過init num或者telinit num可以動態切換運行界別����。(其實通過ls -l 'which telinit'可以得知telinit是init的一個軟鏈接)。

接著繼續學習inittab配置文件,使用grep -v '^#' /etc/inittab | more 得到沒有注釋的配置文件。通過man init可以得知��,所有init配置文件里面的每行都是通過格式

id : runlevels : action : process

id:標識符��,標記條目的唯一性����,一般為兩位字母或者數字

runlevels:指定運行級別����,如果為空,表示所有運行級別都可以����。

action:指定腳本或者命令的運行狀態

process:指定要運行的腳本或者命令

下面對action的取值進行介紹:

1.initdefault:指定系統缺省啟動的運行級別

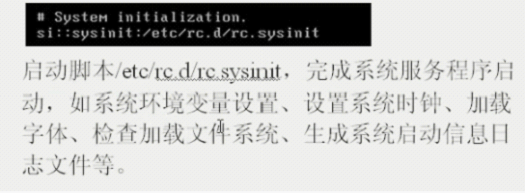

2.sysinit:系統啟動時��,執行process指定的腳本或命令

3.wait:執行process指定的命令或者腳本,并在執行完成以后才運行其他的條目.

4.once:執行process命令或者腳本��,但不等待其結束��。

5.Ctrlaltdel:按下ctrl+alt+del鍵��,執行process

6.Respawn:一旦該process終止,則重新運行該process指定的命令或�����。

7.Powerfail:電源出錯執行process

8.Powerokwait:電源恢復執行的process

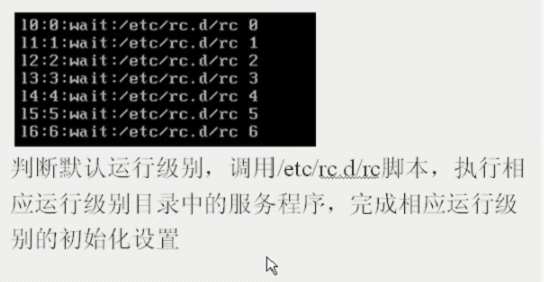

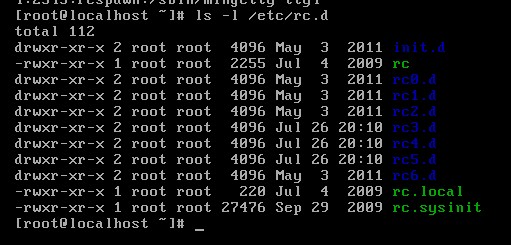

上述第三個action值wait的例子中����,其實通過ls -l /etc/rc.d/rc可以得知,rc其實是一個可執行文件(其實也是腳本)。在rc.d這個目錄下其實并不只有rc這一個文件����,還有許多文件或者目錄�����。

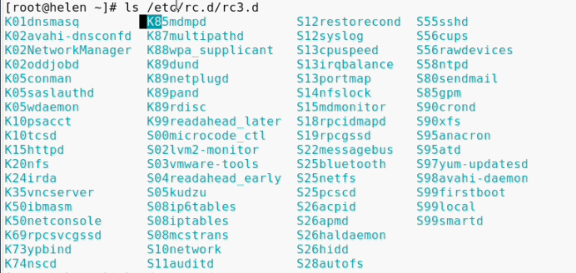

可以看到有從rc0.d到rc6.d共7個目錄。他們是相應運行級別需要啟動的服務目錄文件�����。系統是通過action:initdefault的運行級別來匹配這里的服務目錄的?�,F在以rc3.d為例:

可以看到rc3.d目錄下有很多服務程序����,從他們的名稱中�����,我可以可以得知它們的作用����,名稱都是有3個部分組成:

第一個大寫字母+數字+名字

第一個大寫字母S(start)表示啟動服務�����,K(kill)表示殺死服務

數字表示啟動順序����,數字越小越先啟動����,數字相同�����,按照創建時間啟動,名字根據作用而定��。

所以在這里我們可以根據自己應用的需要,把有用的進程開啟,無用的關閉����,比如如果無用的不想開啟�����,可以把S改成s,就不會啟動了��。

此處加一個專題����,就是我們如何在系統啟動好以后來動態開啟和關閉服務呢?

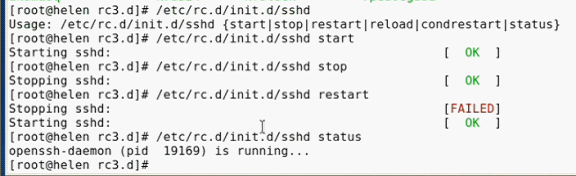

首先我們要知道����,系統所有的服務都是在/etc/rc.d/init.d目錄下����。我們可以通過start��、stop�����、restart����、status來啟動��、終止、重新啟動����、查看狀態來操作服務����。例如:用sshd服務為例:

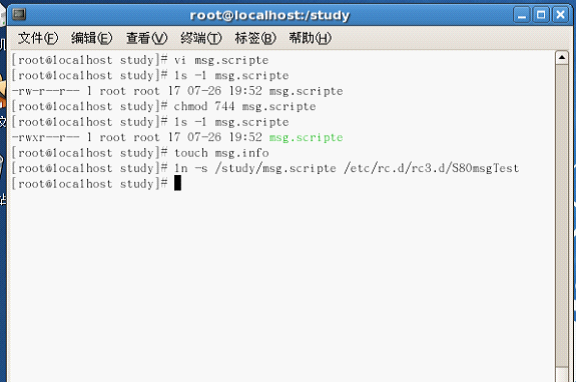

現在我們如果要把一個服務變成開機啟動有3種方法:

(1)第一個就是在/etc/rc.d/rcn.d的服務目錄中創建一個名為SXXX的軟鏈接�����,指向一個腳本就可以了�����。

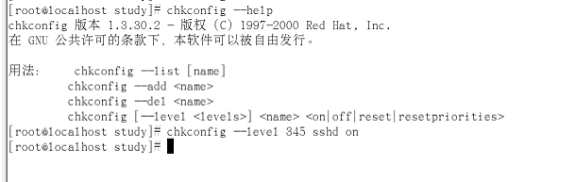

(2)使用chkconfig命令設置進程是否啟動

(3)使用ntsysv進入圖形化設置進程是否啟動